【企業内研修レポート】参加企業2社がシヅクリPROJECT社内研修を実施

2025年のシヅクリPROJECTが本格始動する中、今年度の学校訪問に参加する企業の中から、静岡銀行様・建設システム様の2社が、それぞれ社内向けの参加者研修を自主的に開催されました。

企業が「教育と地域づくりの担い手」として本気でプロジェクトに関わろうとする姿勢。

今回は、両社がそれぞれの文脈でどのようにこの取り組みを受け止め、仲間たちと対話を深めていったのか、その一端をご紹介します。

シヅクリPROJECT社内研修実施企業のご紹介

静岡銀行様 ー 社内の探究視点を育てる場として

実施日:2025年7月2日 | 参加者:学校訪問メンバー9名

静岡銀行様では、プロジェクトへの理解と関与の質を高めるため、学校訪問を予定するメンバーが一堂に会し、シヅクリの趣旨や構成、授業の進行、企業の役割などについて共有する時間を持ってくださいました。

この社内研修では、まずプロジェクトの概要と設計思想の確認がなされ、その後、自社を探究するプログラムを実施、参加者同士の対話が展開されました。

単に「訪問先で何を話すか」を考えるのではなく、「そもそも我が社のどこに探究のタネがあるのか」「生徒たちの問いをひらくために何ができるのか」といった観点から、自社理解と社会的価値の再発見が進められました。

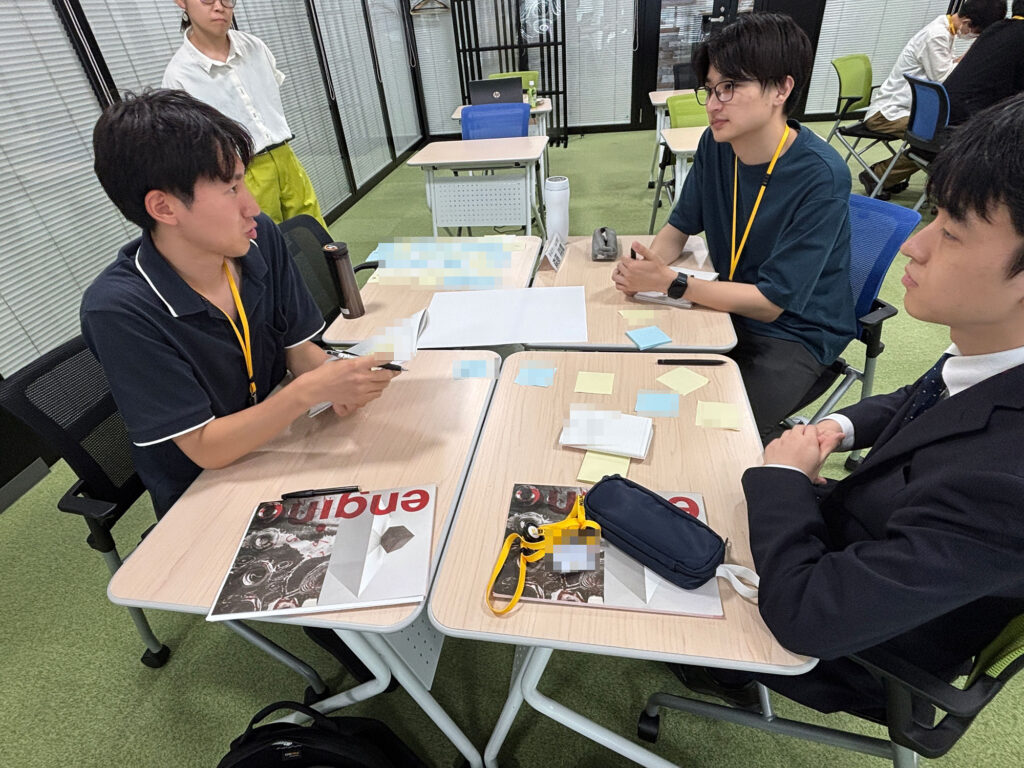

建設システム様 ー 経験の継承とリソースの再発見

実施日:2025年7月7日 | 参加者:学校訪問メンバー9名

建設システム様では、過去に本プロジェクトに参加した先輩社員からのメッセージ共有に始まり、チーム全体での“自社リソース”の洗い出しワークを実施。生徒にとってわかりやすく、かつ未来の発想を促すような切り口とは何か?を対話的に深める時間となりました。

単なる説明役ではなく、生徒とともに問いを考え、未来を想像するパートナーとしての心構えが共有され、「リソースとは何か?」「社会における私たちの価値とは?」という問いが参加者に芽吹き始めた様子がうかがえました。

一人ひとりの“参加動機”に宿る熱

両社の研修会では、ただ事務的に役割を確認するのではなく、それぞれの参加者が「なぜ関わるのか」「このプロジェクトを通して何を得たいのか」といった内発的な動機を言葉にする場面が数多く見られました。以下に、印象的な参加者の声をいくつかご紹介します。

「他社の事業や思いを聞くことができる、あるいは自社がやっていることの見直しができる良さがある。次世代が考えていることを知るとともに、次世代に自社の“未来に向けた想い”を知ってもらう機会にもなる。」

「勤務9年目を迎えて、かなり“自社マインド”が強くなってきた。だからこそ他社の価値観にふれ、自分の思考を広げる機会にしたい。これまで課題解決型の思考ばかりだったが、“可能性を広げる思考”を自分の中に育てたい。」

「学生時代に学んだマーケティングの視点を活かしながら、企業同士の関係性や、地域に対する価値提供のあり方を探っていきたい。自分の業務領域を越えて視野を広げ、会社員ではないからこその柔軟な発想を持つ高校生の目線に学びたい。」

「自分の子どもたちへの金融教育を含め、これからの“教育”に目を向けたい。若者世代との接点がこれまでなかったので、次世代と0→1をつくる体験を通して、自社をどう活かせるかを模索したい。」

プロジェクトが、企業文化にもたらす変化

両社の取り組みに共通していたのは、「まず自分たちの“内側”を耕す」という姿勢でした。学校訪問を『外部への発信』と捉えるのではなく、自社の価値を再確認し、社員一人ひとりが「自分にできること」「自分の言葉で語れること」に向き合う時間を設けている点に、両社の本気度を感じました。

こうした姿勢は、単に学校との連携という枠を超えて、「地域の中で企業がどうありたいか」を社内で問う文化づくりにもつながっていくものだと思います。

今回のような社内研修は、企業の『学ぶ力』や『変化を生み出す力』の土壌を豊かにしていくものだと、私たちは感じています。

おわりに

「地域の未来を、企業と学校とで共につくる」――それがシヅクリプロジェクトの願いです。

今回のように、プロジェクトの一環として『社内の学び』を自ら生み出そうとする企業の姿は、まさにその実現への第一歩。

受け身ではなく、主体者として、そして変化の原動力として。

静岡銀行様、建設システム様の皆様の取り組みに、心からの敬意と感謝を込めて、この記事を締めくくります。

企業の取り組み概要や、

気になることがございましたら

まずはお問い合わせしていただければ幸いです。